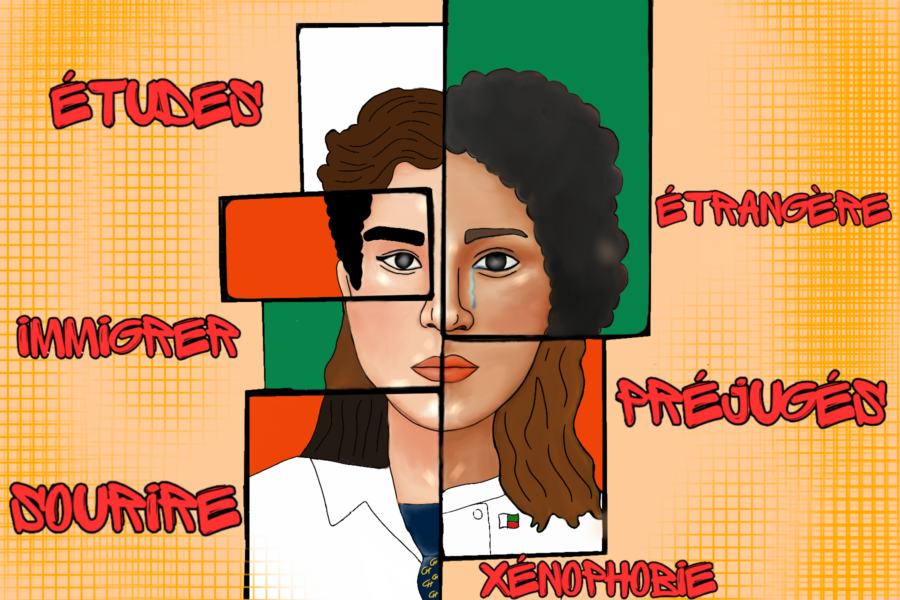

Pour les jeunes, par les jeunes de l’océan Indien

Au pays du tourisme : sourires et préjugés

De son village natale à Mahajanga à Madagascar, Marion se faisait une toute autre idée de l’île Maurice ou elle a choisi de venir étudier. Elle pensait trouver un accueil chaleureux et un pays ouvert aux autres. Elle découvre à la place une forme de xénophobie insidieuse et tenace — envers elle, mais aussi envers d’autres immigrés — et ose aujourd’hui briser le silence malgré la peur de représailles.

Cela fait maintenant six mois que je vis à l’île Maurice.

Je suis venue ici pour étudier le tourisme à l’école hôtelière d’Ébène, un rêve que ma famille a accepté de financer malgré les sacrifices que cela représente pour eux. Chez nous, à Madagascar, ce genre d’opportunité n’est pas donné à tout le monde. Mes parents se sont privés pour que je puisse poursuivre mes études à l’étranger, dans un pays réputé pour son accueil légendaire et son sourire mauricien.

Au début, j’étais pleine d’enthousiasme. On m’avait dit que les Mauriciens étaient accueillants, ouverts, gentils. Je croyais venir dans une île où je pourrais me sentir presque comme chez moi. Mais la réalité s’est révélée plus complexe.

Oui, beaucoup de personnes ont été chaleureuses et bienveillantes avec moi. Mais d’autres m’ont fait sentir que je n’étais pas la bienvenue. Il y a eu des regards froids, des silences pesants, parfois même des mots blessants. Rien de frontal, rien d’officiel, mais des piques, des moqueries, des boutades qui finissent par laisser des traces.

Parfois, on plaisante sur “les Malgaches qui font du maraboutage”. En fait, souvent à Maurice, les gens pensent que nous, Malgaches, pratiquons la magie noire dans notre quotidien ! D’autres fois, j’ai subi des remarques sur mon accent, ma manière de parler ou de m’habiller. Quand je suis avec d’autres amis malgaches et que les gens nous entendent parler notre langue, ils nous regardent comme si c’était un péché de l’utiliser. Ce sont des détails, mais mis bout à bout, ils me rappellent sans cesse que je suis l’étrangère.

J’ai compris que le fameux sourire mauricien n’est pas pour tout le monde. Il s’adresse surtout aux touristes occidentaux, ceux qui dépensent, qui repartent avec de belles images. Mais quand on vient ici pour vivre, pour étudier, pour s’intégrer, le sourire se fige, se méfie.

Et dans une école de tourisme, c’est encore plus ironique. On nous enseigne à accueillir, à comprendre les autres cultures, mais dehors, je sens que l’accueil, le vrai, a des limites.

Je ne veux pas généraliser. J’ai rencontré des Mauriciens formidables, ouverts, curieux, avec qui je me sens bien. Mais il faut aussi le dire : la xénophobie, même douce, existe ici. Elle se cache dans les gestes, dans les attitudes, dans les mots chuchotés. Et ce n’est pas facile, à dix-neuf ans, de rester forte face à tout ça.

Être une immigrée, ce n’est pas un rôle qu’on choisit vraiment. C’est un costume qu’on enfile par nécessité. Parfois, il pèse lourd. J’apprends à avancer malgré tout, à me concentrer sur ce pourquoi je suis venue : mes études, mes rêves, mon avenir.

Je me dis que si j’arrive à surmonter cette épreuve, je serai plus forte encore.

Et peut-être qu’un jour, ici comme ailleurs, le sourire ne sera plus une façade, mais un vrai geste d’humanité, offert sans conditions.

Marion, 22 ans